Antonio Agostani (1897–1977) →

Pittore autodidatta, istintivo nel segno ed incline all’espressionismo. Osservatore diretto delle cose e della vita, produsse opere di solida serietà derivante del socialismo umanitario. Ha esposto alla Quadriennale di Roma del 1939, alle mostre nazionali di Firenze, Napoli, Bergamo, Genova, Vado Ligure e Savona. E’ stato presente a tutte le mostre regionali e internazionali liguri. L’anno dopo la morte il Comune di Savona lo ha ricordato con una mostra antologica postuma allestita nella Sala Consiliare del Municipio. Nella sua ampia galleria di ritratti, i personaggi, uomini e donne del popolo sono resi come icone di tante solitudini, ritratti spogli e al contempo nobili, perché tale è la solitudine. Senz’altro ci sono in lui forti accensioni interiori, focolai di calore sebbene anche la sua visione paesaggistica prediligesse fredde atmosfere. Le sue amatissime nevicate trasmettono la secchezza del gelo ma non sono cupe. Sono rigorosamente grigie; di un grigio “variegato” che interpreta i diversi livelli del silenzio e su queste campiture bianche si allunga l’ombra nitida dell’artista contrapposta alle disarticolate urla del mondo.

Pierre Alechinsky (1927) →

Il pittore, disegnatore, incisore belga Pierre Alechinsky nasce Bruxelles il 19 ottobre 1927, figlio di ebrei russi immigrati. Pierre Alechinsky ha creato, fino ad oggi, un' opera diversificata e poetica, piena di fantasia e di nozioni culturali, quasi creando un'unione tra la cultura europea ed asiatica. Pierre Alechinsky, insieme a Karel Appel, Constant, Asger Jorn, Corneille, Christian Dotremont, Joseph Noiret appartiene al gruppo degli artisti "Cobra", corrente di cui è membro dal 1949-1951. Dal 1944 al 1946 l'artista studia la tecnica dell' illustrazione di libri e tipografia presso l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et des Arts Décoratifs. Nel 1947 diventa membro del gruppo Jeune Peinture Belge e realizza la sua prima mostra personale alla Galerie Lou Cosyn a Bruxelles. Con una serie di amici, anch'egli artisti, Pierre Alechinsky fonda un centro di ricerca e luogo d'incontro proprio a Bruxelles, l'Ateliers du Marais. Verso la fine del 1951 si reca a Parigi, passando per il Giappone nel 1955 per studiare l'arte della calligrafia e realizzando anche un film dal titolo Calligraphie japonaise (1956). La sua arte è un fondersi della pittura orientale con quella occidentale. Il suo modo di dipingere è particolare. Stende la carta sul pavimento e disegna tenendo il flacone di inchiostro inclinato, permettendo così una maggiore libertà di movimento. Nel 1957 crea la sua prima grande opera su carta a china, poi montata su tela. Il lavoro dell'artista francese appartiene al "Tachisme", un'astrazione lirica dell'arte informale. La sua prima mostra personale si tiene a Parigi nel 1954. Oltre a dipinti ad olio, realizza anche opere di grandi dimensioni e dal 1956 disegni a china montati su tela.

Si trasferisce a Bougival, vicino a Parigi nel 1963. Un anno più tardi lavora al film "Encre" ("Ink") insieme a Karel Appel e Walasse Ting. Soltanto dal 1965 si dedica esclusivamente ai colori acrilici ed inchiostro.

Per la prima volta Alechinsky aggiunge il suo tratto ad inchiostro ad una pittura acrilica nell'opera "Central Park" (1965), creata durante una visita a New York City. Le sue immagini contengono eruzioni vulcaniche, mostri, profonde spaccature, serpenti grotteschi, cascate, nuvole ed uccelli vivaci. Utilizza spesso pezzi di carta usati per qualche altro scopo, come documenti legali, fatture, sulle quali ha lasciato i suoi segni.

Alechinsky è affascinato da tutto ciò che riguarda l' incisione e continua a sperimentare nuove idee.

Alechinsky è docente presso l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts a Parigi dal 1983 al 1987. Ritorna ad utilizzare nella sua arte i colori ad olio a partire dal 1989, creando oltre ai dipinti ad olio, anche opere grafiche, sculture e ceramiche. Le sue opere sono conservate nelle collezioni del Museo Reale delle Belle Arti in Belgio, al Tate di Londra, al Museum Ludwig a Colonia, al Moma di New York e al Walker Art Center di Minneapolis.

Giuseppe Allosia (1910–1983) →

Autodidatta , ha vissuto e lavorato a Genova. Dopo un’esperienza pittorica di tipo figurativo verso la fine degli anni quaranta indirizza la sua opera in ambito informale, caratterizzata da un particolare interesse per il segno ed il colore. Nel 1951 fa parte del Gruppo genovese ”Numero” con Bisio, Borella, Fasce, Mesciulam e Scanavino. Espone per la prima volta nel 1952 con Plinio Mesciulam alla Galleria Bergamini di Milano presentato da Atanasio Soldati; nello stesso anno confluisce nel gruppo nucleare partecipando nel 1954 con Baj, Colombo, Colucci, Mariani, Rusca e Serpi alla grande mostra del Movimento Nucleare tenutasi nella Sala degli Specchi a Cà Giustinian a Venezia. Nel 1955 partecipa alle attività del gruppo MAC e Mac-Espace (Milano-Parigi). Dino Molinari nel 1964 presentando la mostra antologica delle sue opere ( 1949-1964) alla galleria del Teatro di Parma lo indica come uno dei primi esponenti della pittura informale in Italia.

Anselmo Paolo (1961) →

"Ho incominciato la mia avventura di ceramista ad Albisola, aprendo una galleria per la mia prima esposizione personale e qui sono rimasto fino alla fine del 1998. Nell'agosto ho lasciato l'Italia per andare a Biot, in Francia, dove ho esposto ed espongo ancora le mie opere in varie località della riviera francese e nella mia galleria a Biot. Oggi, ritornato nella mia città d'origine, vivo ed opero ad Albisola Marina". Primordiale, archetipo e mnemonico sono alcuni degli aggettivi che i critici hanno adoperato per definire l’opera dell’ artista Paolo Anselmo. Le sue ceramiche hanno infatti una indiscutibile "presenza mitica" e le "origini ibride" delle forme possono lasciare sorpresa e meraviglia all'apparizione dell’elemento ironico, sensuale e fantastico che gli è congeniale. Uno dei migliori ceramista del panorama artistico Italiano. Si divide tra Milano e Albissola.

Enrico Baj (1924-2003) →

Fra i più importanti artisti italiani, oltre che saggista e polemista dalla verve esplosiva, ha attraversato la stagione degli anni Cinquanta e Sessanta accanto a Fontana, Manzoni, Klein, stringendo rapporti anche all’estero con il gruppo Cobra, Duchamp, gli esponenti del Nouveau Réalisme e i fautori della Patafisica. Nella sua città natale frequenta l’Accademia di Brera laureandosi poi in legge. La prima personale è alla Galleria san Fedele nel 1951. In quello stesso anno fonda Movimento Nucleare con Dangelo e Dova. Nel ‘54 con Asger Jorn si avventura nel Mouvement International pour une Bauhaus Imaginiste: la critica è all’arte razionalista e il bersaglio è Max Bill.

Nel ‘57 redige il manifesto Contro lo stile, un virulento attacco al formalismo e la sua serialità. I collage di Baj (caratterizzati dai materiali più disparati come passamanerie, medaglie e bottoni) con i quali combatte la sua personale crociata contro gli stereotipi e denuncia la volgarità della società, hanno un sapore dissacratorio che sfocia sovente nella poetica del grottesco. I più conosciuti hanno come soggetto il mondo militare dai Generali. Nel 1962 a New York, conosce Marcel Duchamp. A Parigi, dove espone con i surrealisti in diverse occasioni, frequenta letterati e ne illustra i testi. Bréton lo omaggia con un suo saggio nel 1963 e lo chiama a far parte del Collegio Patafisico. Queneau lo presenta alla Biennale di Venezia del 1964. Partecipa alla XIII Triennale. Fra le sue opere più famose figura I funerali dell’anarchico Pinelli del 1972: un lavoro monumentale di 3 metri di altezza e 12 di lunghezza, con 18 figure ritagliate nel legno e unite in cordoglio con la tecnica del collage.

L’uccisione del commissario Luigi Calabresi fa piombare il silenzio sull’opera che non viene più esposta a Palazzo Reale come programmato, per poi tornarci, quarant’anni dopo, nel 2012. Con Epater le robot (1983) e Manichini (1984-87) prende di mira le nuove tecnologie e non esita ad attaccare il consumismo e la schiavitù dettata dai prodotti industriali con Mitologia del Kitsch (‘89) e Il giardino delle delizie. Abile incisore, Baj ha lavorato sui testi di poeti e scrittori – dell’antichità e contemporanei – corredando i libri con stampe e multipli.

Stefano Benech (1884- 1978) →

Fu allievo di Giacomo Grosso presso l’Accademia Albertina di Torino. Partecipò con la sua prima opera nel 1903 alla Società Promotrice di Belle Arti di Torino. Espose in numerose rassegne nazionali e internazionali tra le quali Genova, Torino, Milano, Budapest, Monaco, Vienna, Berlino. Nel 1930 fu nominato Accademico di merito per la classe Pittura dell’Accademia Ligustica di Belle Arti. Artista che si dedicò con grande successo, per la sua abilità, nella raffigurazione di scene di caccia e soprattutto esperto disegnatore dell’anatomia del cane. Si dedicò in seguito anche alla ritrattistica, al paesaggio e alla natura morta.

Angelo Cagnone (1941) →

Angelo Cagnone nasce a Carcare, nell'entroterra savonese. Ad Albissola frequenta vari artisti, tra i quali anche Lucio Fontana. Nel 1961 decide di dedicarsi interamente alla pittura, trasferendosi a Milano. La sua concezione pittorica rimane a metà strada tra quella figurale e l'astratta. Nel 1965 tiene la prima personale milanese alla Galleria del Naviglio. Nel 1972 espone alla X quadriennale di Roma, nel 1980 a Londra. Vive e lavora tra Milano e Altare e dell'aprile 2008 è l'ultima sua importante mostra nello spazio espositivo della Casa del Mantegna a Mantova; soprattutto in questa occasione viene fuori la sua passione per il tema del ricordo che passa attraverso l'inconscio.

Sue opere sono conservate alla Galleria d'arte moderna di Milano, al museo della fondazione Michetti, e altri spazi pubblici.

Luigi "Gigi" Caldanzano (1921-2008) →

Gigi (Luigi) Caldanzano è figlio d’arte, il padre Luigi Enrico fu un celebre cartellonista nel primi anni del Novecento. Si trasferisce giovanissimo nel savonese. Il suo primo incontro artistico importante è con Mario Gambetta.

Immediatamente dopo entra in contatto con l’ambiente futurista savonese che annoverava talenti come Farfa e Acquaviva. Si allontana progressivamente dal futurismo per riavvicinarsi ai temi della natura e approdare al gruppo del“ Cavallino Rosso”, nel 1948. Il “’Cavallino rosso” nasce dalla collaborazione tra Caldanzano, Mario Bonilauri, Gian Mario Pollero e Achille Cabiati e sotto la guida del critico Franco Dante Tiglio. Questi anni coincidono con la nascita e lo sviluppo di una delle tematiche cui il Maestro resterà più legato: un mondo di provincia esaminato e ritratto con una sottile vena ironica. Si avvicina alla ceramica, praticata a Pozzo Garitta di Albissola intorno agli artisti che celebrano, insieme a Tuilio d’Albisola, la rinascita di quell’antica forma di artigianato. Pur lontano dagli interessi per le avanguardie, diviene a tutti gli effetti uno dei protagonisti della stagione albisolese degli anni Cinquanta e Sessanta capitanata da Lucio Fontana.

Sergio Dangelo (1932-2022) →

Pittore di respiro internazionale, ha studiato a Milano e all’estero – Svizzera e Francia in particolare - muovendosi fin da giovanissimo attraverso l’Europa e trasferendosi a Bruxelles, ove ha vissuto per alcuni anni, entrando in contatto con gli ambienti surrealisti e con il gruppo Cobra. Nel 1943 durante una lezione di matematica al Liceo Berchet esegue il suo primo disegno dal tratto "freddo e lirico" secondo una definizione del poeta Guido Ballo e la rapidità esecutiva da allora sarà una costante della sua espressione figurativa. In Belgio ha frequentato i rappresentanti delle avanguardie, acquisendo elementi importanti della cultura e del pensiero di quei luoghi, elementi che hanno contribuito ad accrescere la sua già notevole e di tutta evidenza sensibilità d’artista.

Ha fondato insieme ad Enrico Baj il Movimento della Pittura Nucleare nel 1951, è uno dei fondatori della rivista "Il Gesto", organo del Movimento Nucleare, pubblicata fra il 1955 e il 1959, distaccandosene attorno al ’58. Nel 1954 organizza con Asger Jorn e col patrocinio di Tullio d'Albisola gli Incontri Internazionali della Ceramica ad Albisola. Ha partecipato anche alla realizzazione di riviste internazionali. Negli anni sessanta matura un interesse verso la cultura orientale che trova espressione nelle rappresentazioni di ideogrammi e grafie nei dipinti costituiti da tessiture sottili e raffinate influenzate dalle bianche calligrafie di Tobey. Si è cimentato anche nella ceramica e nell’ideazione di oreficeria d’arte. Ha realizzato "hand-mades" in contrasto coi "ready-mades" di Duchamp perché l'accento è posto sulla manipolazione dell'oggetto più che sul reperto in se stesso. Il linguaggio pittorico di Sergio Dangelo è ricercato, poetico, lirico, di evidente suggestione surrealista, colto ed interiore.

Ha esposto per la prima volta nel 1951, presso la Galleria San Fedele di Milano. Da allora è stato protagonista di oltre 400 mostre personali, poco meno di 1500 collettive e si conoscono circa 134 pubblicazioni che lo riguardano. Il 21 luglio 1998 fonda a Milano "Il nuovo costruttivismo Manifesto" con Orazio Bacci. Ha partecipato alla Biennale di San Paolo, a quella di Parigi e a ben sei edizioni veneziane, con sala personale nel 1966. La sua pittura è stata nel tempo costantemente dominata da un segno, che continua ad imporsi sulla tela con assoluta eleganza. Sergio Dangelo dipinge tuttora con grande entusiasmo, sospinto dalla suggestione che gli fornisce l’opera stessa man mano che prende forma.Angelo Cagnone nasce a Carcare, nell'entroterra savonese. Ad Albissola frequenta vari artisti, tra i quali anche Lucio Fontana. Nel 1961 decide di dedicarsi interamente alla pittura, trasferendosi a Milano. La sua concezione pittorica rimane a metà strada tra quella figurale e l'astratta. Nel 1965 tiene la prima personale milanese alla Galleria del Naviglio. Nel 1972 espone alla X quadriennale di Roma, nel 1980 a Londra. Vive e lavora tra Milano e Altare e dell'aprile 2008 è l'ultima sua importante mostra nello spazio espositivo della Casa del Mantegna a Mantova; soprattutto in questa occasione viene fuori la sua passione per il tema del ricordo che passa attraverso l'inconscio.

Sue opere sono conservate alla Galleria d'arte moderna di Milano, al museo della fondazione Michetti, e altri spazi pubblici.

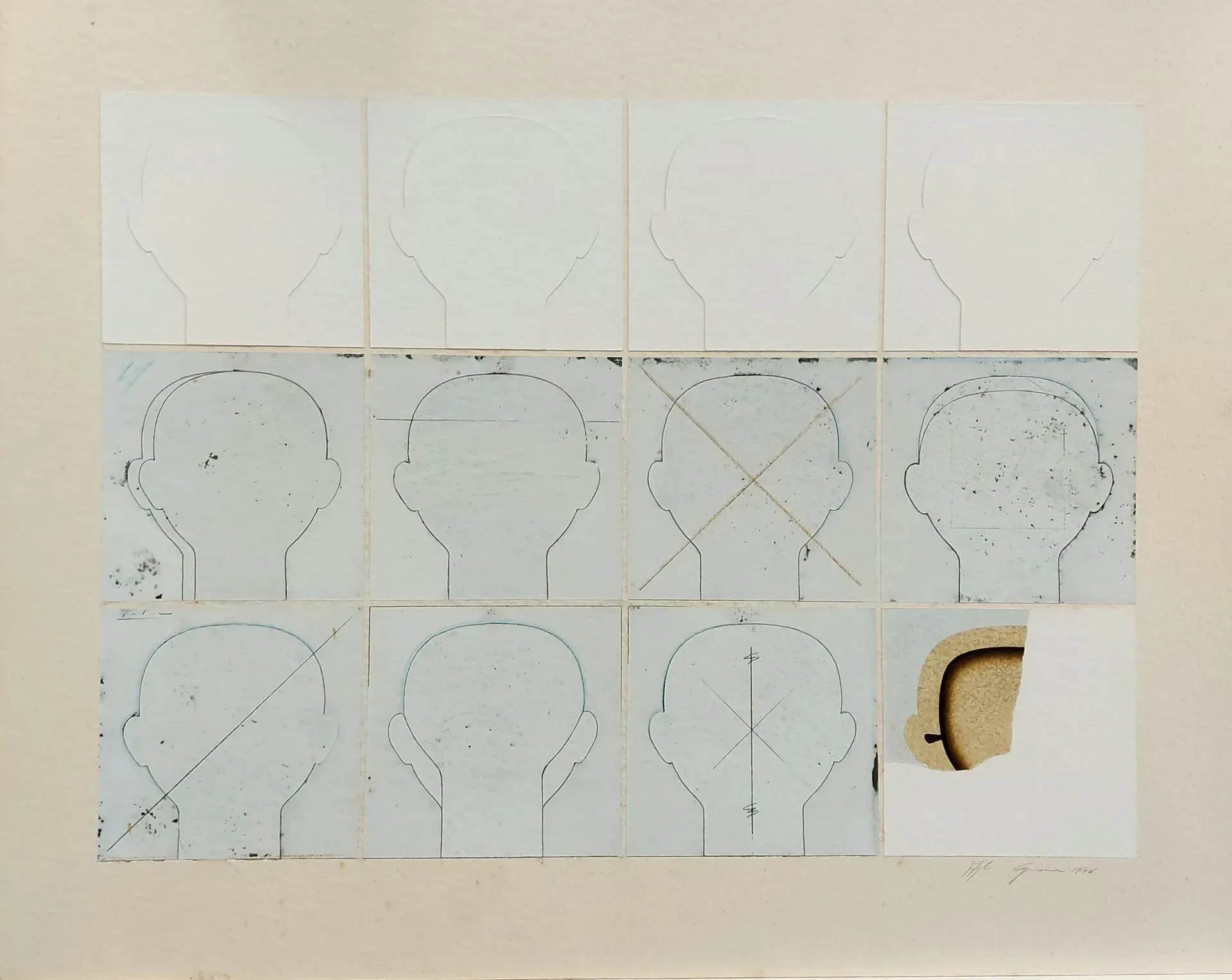

Fernando De Filippi (1940) →

Dopo aver conseguito il diploma di Maestro d'Arte, nel settembre del 1959 si trasferisce in un primo tempo a Parigi stabilendosi poi definitivamente a Milano, dove si iscrive all' Accademia di Belle Arti di Brera dapprima ai corsi di Pittura del Prof. Morelli, quindi a quelli di Scenografia del Prof. Varisco, conseguendo il diploma nel 1964. Dal 1966 è Docente di Ornato Disegnato presso il Liceo Artistico di Brera. Dal 1971 al 1973 è Direttore dello stesso Liceo. Nel 1973 assume l'incarico del Corso Complementare di Tecniche Grafiche Speciali presso l'Accademia di Brera a Milano. Nel 1976 la XXXVII Biennale Internazionale di Venezia. Nel 1979 é Docente di Scenografia presso L'Accademia di Bari. Dal 1982 è docente all'Accademia di Brera a Milano. Dal 1991 è Direttore della stessa Accademia. I primi lavori anni '60 sono espressioni astratte per poi virare drasticamente negli anni '70 nella Pop Art italiana diventandone assieme a Giangiacomo Spadari, Umberto Mariani e Paolo Baratella gli esponenti della Pop Milanese.

Ansgar Elde (1933-2000) →

Ansgar Elde (1933-2000) nasce a Resele, nel nord della Svezia. A 19 anni si trasferisce a Braunschweig, in Germania per frequentare l’Accademia di Belle Arti e dedicarsi alla costruzione di marionette. Completa questo insolito percorso di formazione studiando danza moderna a Stoccolma ed esibendosi sui palcoscenici di tutta la Svezia. Nel 1959 raggiunge l’Italia con l’intenzione di studiare scultura a Brera, sotto la guida di Marino Marini. Consigliato da Aligi Sassu, però, Elde compie una breve deviazione per visitare Albisola, stravolgendo, senza saperlo, i suoi piani di vita. Qui incontra Asger Jorn e si dedica alla ceramica, trovando, in essa, concordanze e affinità con la sua pittura. Nei primi anni Sessanta è considerevole la visibilità che raggiunge a livello internazionale: si unisce all’Internazionale Situazionista (1962) e vince il Copley Foundation Award di Chicago (1964). Col tempo, Elde sviluppa un linguaggio potente e primordiale. La sua arte è l’emanazione di un universo privo delle categorie e dei limiti in cui gli esseri umani l’hanno costretto.

Biografia a cura di Cecilia Nastasi

Opere esposte nei musei di:

Museo d'Arte Moderna, Havana, Cuba

Silkeborg Museum, Danimarca

Halmstad Museum, Svezia

Ixelles Museum, Brussels

Casa della Cultura Scandinava, Parigi

MUDA (Museo Diffuso Albissola), Albissola Marina (SV)

Pinacoteca Civica, Savona

Agenore Fabbri (1911-1999) →

Frequenta la Scuola d'Arti e Mestieri di Pistoia e viene ammesso all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Nel 1930 incomincia a modellare e a cuocere terre e cinque anni dopo assume il ruolo di operaio modellista presso una manifattura di ceramiche in Albisola, dove lavora per circa un ventennio.

Nel 1937 ottiene un discreto successo alla Nazionale di Napoli e negli anni Quaranta espone in mostre personali in Italia, Roma e Milano, ma anche all'estero, New York e Filadelfia. Dal 1962 si trasferisce a Milano. Il suo lavoro è di genere narrativo con evidenti caratteri espressionisti,con influsso della plastica popolare che compare in molti lavori della Toscana. Nel secondo dopoguerra, influenzato anche dai recenti trascorsi, la sua opera si incanala verso una esasperata drammaticità espressiva, dove spacchi nel materiali e giochi policromi rendono ancora più appariscente tale caratteristica. Il senso del tragico non è limitato solo agli esseri umani ma dilaga anche nel mondo animale rappresentato in combattimenti e risse con effetti tragici che vanno aldilà della seppur esplicita violenza. Alla fine della sua vita Fabbri ritorna ad opere la cui intrinseca narrativa è collegata alla speranza. La maggior parte della sua produzione è legata alla scuola di ceramica di Albisola Superiore, di fama mondiale anche per il non trascurabile numero di scultori che si impegnarono in loco in questa tecnica. Tra i lavori più significativi il Monumento alla Resistenza in p.zza Martiri della Libertà a Savona e l'imponente bassorilievo in ceramica "Battaglia" custodito presso il Museo "Manlio Trucco" di Albisola Superiore.Angelo Cagnone nasce a Carcare, nell'entroterra savonese. Ad Albissola frequenta vari artisti, tra i quali anche Lucio Fontana. Nel 1961 decide di dedicarsi interamente alla pittura, trasferendosi a Milano. La sua concezione pittorica rimane a metà strada tra quella figurale e l'astratta. Nel 1965 tiene la prima personale milanese alla Galleria del Naviglio. Nel 1972 espone alla X quadriennale di Roma, nel 1980 a Londra. Vive e lavora tra Milano e Altare e dell'aprile 2008 è l'ultima sua importante mostra nello spazio espositivo della Casa del Mantegna a Mantova; soprattutto in questa occasione viene fuori la sua passione per il tema del ricordo che passa attraverso l'inconscio.

Sue opere sono conservate alla Galleria d'arte moderna di Milano, al museo della fondazione Michetti, e altri spazi pubblici.

Lucio Fontana (1899-1968) →

Fontana nacque a Rosario in Argentina, da genitori italiani. La sua attività artistica inizia nel 1921 lavorando nell'officina di scultura del padre Luigi Fontana e, del collega e amico del padre, il molinellese Giovanni Scarabelli. Diventa poi seguace di Adolfo Wildt. Sin dal 1949, infrangendo la tela con buchi e tagli, egli superò la distinzione tradizionale tra pittura e scultura. Lo spazio cessò di essere oggetto di rappresentazione secondo le regole convenzionali della prospettiva. La superficie stessa della tela, interrompendosi in rilievi e rientranze, entrò in rapporto diretto con lo spazio e la luce reali. Alla fine degli anni quaranta, collaborò con la Fontana Arte alla realizzazione di basi in ceramica per tavoli e tavolini (su disegno dell'architetto Roberto Menghi). Le sue tele monocrome, spesso dipinte a spruzzo, portano impresso il segno dei gesti precisi, sicuri dell'artista che, lasciati i pennelli, maneggia lame di rasoio, coltelli e seghe. Tutto è giocato sulle ombre con cui, specie la luce radente, sottolinea le soluzioni di continuità. Visse in Argentina fino a sei anni e vi tornò durante la prima guerra mondiale, Fontana giunse alla sua poetica meditando la lezione del barocco, in cui, come egli scrisse le figure pare abbandonino il piano e continuino nello spazio. Del movimento spazialista egli fu il fondatore e il più noto rappresentante, presto affermato anche sul piano internazionale. Come gesti apertamente provocatori vanno intese certe sue tele monocrome che, quali i buchi ed i tagli, scandalizzarono il pubblico. E' considerato uno dei 10 aritsti più rappresentativi del mondo dell'arte.

Carlo Leone Gallo (1875-1960) →

CARLO LEONE GALLO frequentò da giovanissimo lo studio di Lazzaro De Maestri il quale lo aiutò ad entrare all'accademia Albertina di Torino. Nel 1898 espose alla Quadriennale di Torino, nel 1905 a Brera, Milano, e in seguito fu invitato in varie mostre, personali e collettive in tutta italia. Notevole fu la produzione di ritratti che dipinse su commissione per famiglie italiane emigrate nell'America del Sud. Incarnò lo stereotipo dell'artista di provincia, isolato, che rifugge le luci della ribalta e la vita delle rassegne nazionali e internazionali che dagli anni '50, grazie ad Albissola, investirono la provincia di Savona. Sue opere sono esposte in collezioni pubbliche e private sia in Europa che nelle Americhe.

Le opere sono contraddistinte da una pittura attenta alla natura, che attraverso il colore e la luce comunica fascino e suggestione. Cavalletto a tracolla e pennelli lisi nella sacca, Leonin parte per dipingere an plan air ciò che lo circonda. Le sue opere, poesie realizzate col pennello, suscitano molte sensazioni in chi si sofferma ad osservarle.

Se socchiudo gli occhi immagino quel vecchietto (ritto sull'attenti come lo ritrasse Peluzzi) dai malinconici occhi azzurri nel suo piccolo studio, vicino ad una vecchia stufa a legno, a rifinire le opere precedentemente imbastite al chiaro di una fioca luce gialla. E in un attimo sono immerso in un'altra dimensione, fatta di piccole case e piccole persone che abitavano un mondo a noi ormai sconosciuto.Angelo Cagnone nasce a Carcare, nell'entroterra savonese. Ad Albissola frequenta vari artisti, tra i quali anche Lucio Fontana. Nel 1961 decide di dedicarsi interamente alla pittura, trasferendosi a Milano. La sua concezione pittorica rimane a metà strada tra quella figurale e l'astratta. Nel 1965 tiene la prima personale milanese alla Galleria del Naviglio. Nel 1972 espone alla X quadriennale di Roma, nel 1980 a Londra. Vive e lavora tra Milano e Altare e dell'aprile 2008 è l'ultima sua importante mostra nello spazio espositivo della Casa del Mantegna a Mantova; soprattutto in questa occasione viene fuori la sua passione per il tema del ricordo che passa attraverso l'inconscio.

Sue opere sono conservate alla Galleria d'arte moderna di Milano, al museo della fondazione Michetti, e altri spazi pubblici.

Mario Gambetta (1886-1968) →

Nato a Roma nel 1886, da genitori liguri, all’arte come autodidatta (tranne un breve periodo di apprendistato a Roma dove frequenta la scuola del frescante perugino Domenico Bruschi). Dopo aver partecipato al primo conflitto mondiale (1915 -18) si trasferisce stabilmente ad Albisola(Savona), dove viene nominato direttore della fabbrica Alba Docilia, fondata nel 1919. Inizia, per lui, un fecondo periodo di sperimentazioni e ricerche in varî settori artistici; ceramiche decorativa per strutture architettoniche (Palazzo delle Poste a Savona), incisioni su metallo (specie acquatinta).In pittura trae particolare ispirazione dal paesaggio ligure e dalla ritrattistica (vedere il dipinto dedicato a Camillo Sbarbaro). Assai valente sia nell’uso della tecnica ad olio che nella tempera e nel disegno. Pittore di grande sensibilità rimane, comunque, un artista certamente da valorizzare, come spesso accade a coloro che vissuti in provincia sono assai noti a livello regionale ma poco conosciuti in ambito nazionale, nonostante la loro partecipazione a mostre e rassegne d’Arte assai prestigiose (com’è il caso del Gambetta). Artista che trae la sua grande valenza dal disegno e dal colore assai raffinato, oltreché da una notevole e non comune capacità d’osservazione e d’indagine che lo portano a perfezionare e valorizzare, nell’intimo, ciò che vede. Per concludere dalla sua opera traspare una grande ansia di ricerca e di approfondimento.Mario Gambetta ha partecipato a numerose Esposizioni tra le quali ricordiamo le Biennali di Venezia XVII, XIX, XX, XXII (mostra personale), XXIII; le Quadriennali Romane del 1931, ’35, ’39, ’43, ’47, ’56; Biennali di Brera 1925, 1954; Biennali e Quadriennali torinesi; Premi a Bergamo 1940. Ha inoltre partecipato a numerose mostre all’estero: New York, Parigi, Varsavia, Berlino, Stoccolma.Dal 1935 al 1967 ha tenuto numerose personali. Nel 1938 è stato nominato accademico di merito all’Accademia Ligustica di Genova.

Sue opere presso Le Gallerie d’Arte Moderna di Genova, Roma, Torino, Savona; presso il Museo civico di Torino e quello di Savona; al Musée desArts di Parigi.Ha collaborato col pittore Eso Peluzzi alla realizzazione di un grande affresco di circa 200 mq. nel Salone del Palazzo civico di Savona. E questo solo per citare le realizzazioni più importanti.

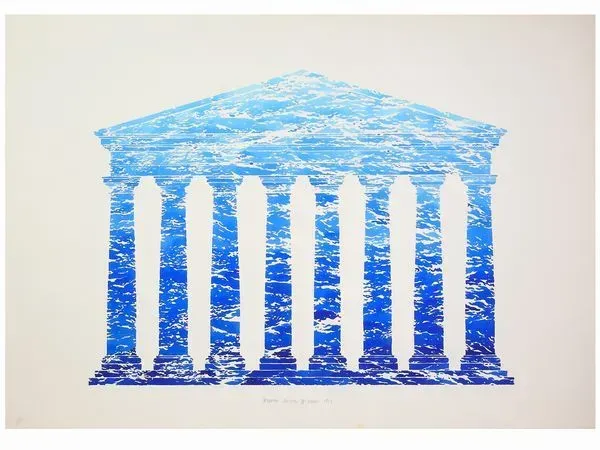

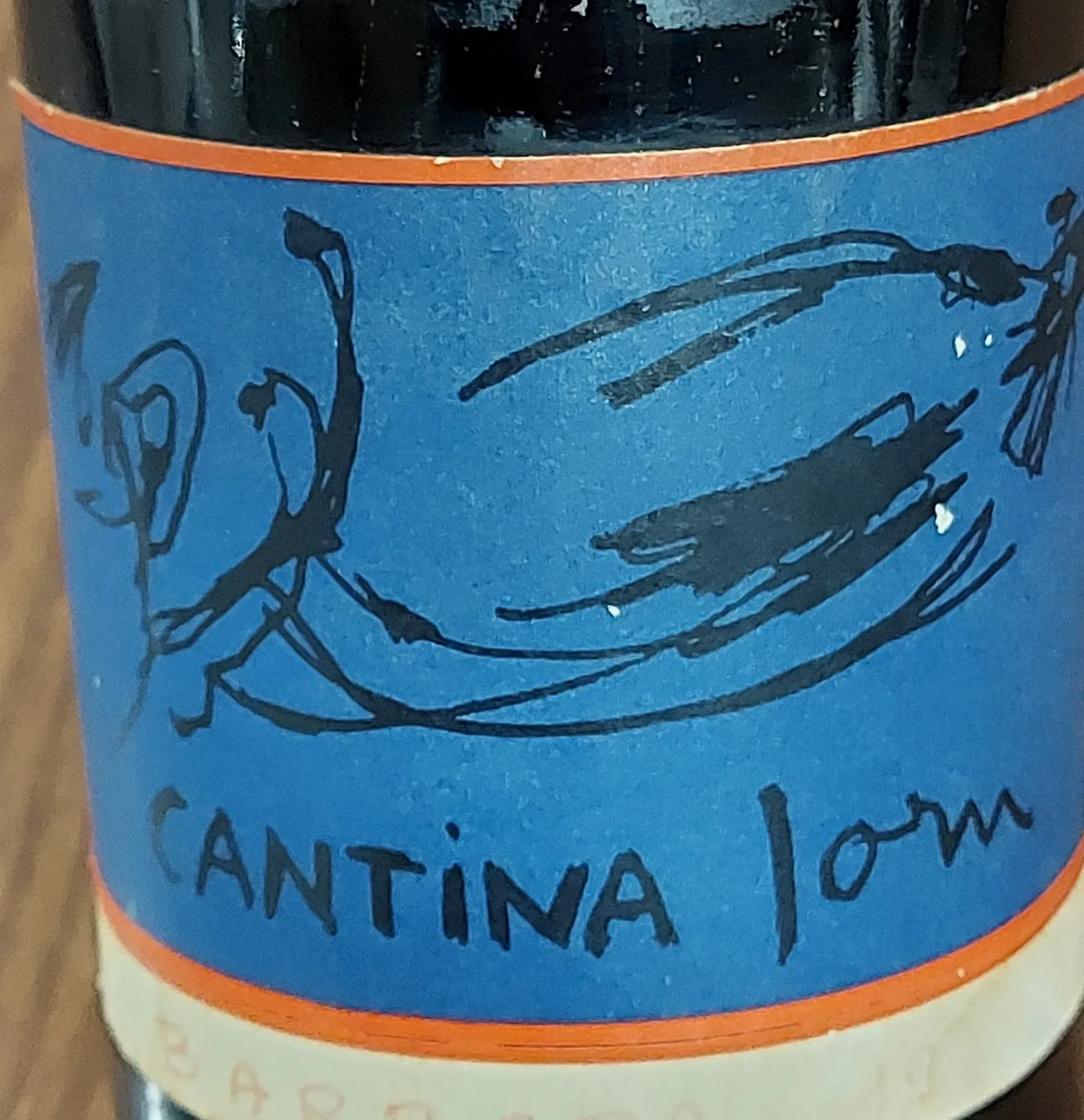

Asger Jorn (1914-1973) →

Pittore, scultore, etnoarcheologo, architetto danese, vanta una produzione artistica varia e composita. Attivo anche in Francia la sua personalità ed il suo lavoro hanno esercitato un’ influenza decisiva sui suoi contemporanei, ed è riconosciuto come uno dei più importanti artisti scandinavi dai tempi di Edvard Munch. Dal 1936 al 1939 studia all’Académie Contemporaine di Fernand Léger, in seguito fa l’assistente di Le Corbusier nella decorazione del padiglione dei Tempi Nuovi all’Esposizione Universale. Durante la guerra vive in Danimarca, dipingendo tele che risentono dell’influenza di Vasily Kandinsky, Paul Klee e Joan Miró, e collaborando alla rivista “Helhesten”. Nell’immediato dopoguerra, con il nome di Asger Jorn, partecipa a tutti i movimenti d’avanguardia. Raggiunge i surrealisti rivoluzionari nel ’45. Nel 1948 tiene la prima personale a Parigi alla Galerie Breteau. Nello stesso periodo, assieme a Appel Karel, Van Beverloo Guillaume Cornelis “Corneille” ed altri fonda il gruppo Cobra (acronimo per Copenaghen, Bruxelles, Amsterdam) che rivendica completa libertà espressiva ed enfatizza l’importanza del colore e della pennellata. Prima di dissociarsi dal movimento, Jorn redige la pubblicazione delle monografie della Bibliothèque Cobra. Nel 1953 è tra i fondatori del Movimento Internazionale per una Bauhaus Immaginista (MIBI), una continuazione del gruppo Cobra, e comincia a lavorare intensamente con la ceramica, stabilendosi l’anno seguente ad Albisola, in Italia, dove promuove gli incontri internazionali della ceramica. Dal 1957 al 1961 partecipa al movimento Internazionale situazionista, del quale ne è membro fondatore. Nel 1962 tiene la prima personale a New York, alla Lefebre Gallery. Nel 1964, si aggiudica il Guggenheim International Award. Dal 1966 si dedica soprattutto alla pittura a olio e viaggia molto, a Cuba, in Inghilterra e Scozia, negli Stati Uniti e in Oriente. Jorn metterà la sua arte anche al servizio della sua ribellione contro il sacro. Nel ’68 pubblica “La lingua verde e quella cotta”, un pamphlet contro lo strutturalismo.

Walter Lepra, THE WAL (1992) →

Walter Lepra, artista, restauratore, decoratore di ceramiche, streetceramist, ottiene il diploma quinquennale nell’indirizzo pittura e decorazione pittorica-Michelangelo al Liceo Artistico Chiabrera-Martini di Savona. Successivamente consegue il diploma accademico triennale di primo livello in restauro e conservazione dei beni culturali ed ambientali presso l’Accademia di Belle Arti di Cuneo. Nel 2017 richiamato dal fascino del gran fuoco frequenta corsi di decorazione e tornio presso la Scuola Comunale di Ceramica di Albisola Superiore. Nei mesi seguenti ha l’opportunità di formarsi presso la bottega storica delle ceramiche Gaggero ad Albisola Superiore, iniziando il suo percorso artistico attraverso lo studio degli antichi ceramisti savonesi e albissolesi, perfezionandosi con impegno e passione per continuarne la tradizione, dedicandosi agli stili che rendono la ceramica di Albisola famosa in Italia e nel mondo.

Durante questi ultimi anni si fa sempre più pressante l’esigenza di un cambiamento ed una svolta artistica più personale, che viene condizionata dalla Street Art, movimento che negli ultimi decenni si è reso portavoce delle nuove generazioni di artisti. Attratto dal lavoro di alcuni Street Artists internazionali tra cui Banksy, iHeart, Blek le Rat, Mr.Brainwash e altri, ne apprezza la spontaneità del gesto e la capacità di mandare messaggi sociali, attuali e riflessivi. Ceramica e arte urbana, così distanti e contradittorie anche dal punto di vista realizzativo, lo hanno ispirato per cercare tra queste un punto d’incontro. Dal 2021 inizia così un nuovo percorso frequentando lo Studio Ernan Design ad Albisola Superiore, mettendo finalmente in pratica quello che lui ama definire street ceramics : graffiti, murales, stencil si possono ammirare non solo all’aperto o in un museo, ma vengono realizzati anche su oggetti ceramici utilizzabili per la quotidianità e che diventano anche complementi d’arredo. Questa sua ricerca di fondere la ceramica con l’arte di strada si conferma anche con la realizzazione di una sua prima statua seriale: Love Soldier Richard, riproducendo tridimensionalmente un’immagine che prima era solo apprezzabile su muro, manifesti e altri mezzi di comunicazione grafici e pittorici.

Lam Wifredo (1902-1982) →

Wifredo Lam nacque ottavo figlio di un ricco commerciante cinese ottantaquattrenne e di una madre di origini afro-europee. All’inizio dell’autunno del 1923 si imbarcò per la Spagna dove visse per 14 anni. Nel 1929 sposò Eva Piris da cui ebbe un figlio. Nel 1931 Eva e suo figlio morirono di tubercolosi. Nel 1938 Lam conobbe Pablo Picasso ed ebbe modo di conoscere gli amici del pittore Joan Miró, Fernand Léger, Henri Matisse, Paul Eluard, Georges Braque…). Nel 1941 lasciò l’Europa per Cuba con André Breton che desiderava andare a New York. Ma, mentre pensava di ritrovare la sua isola natale, venne internato per 40 giorni su una piccola isola della Martinica. Malgrado tutto fece la conoscenza d’Aimé Césaire di cui diventò amico. Dopo avere soggiornato per dieci anni sull’isola, a cinquant’anni, si trasferì definitivamente a Parigi dove morì dopo aver trascorso un periodo in Italia. Passava lunghi periodi ad Albissola Marina, talvolta da solo, altre volte con la moglie pittrice Svedese, altre volte ancora con la numerosa prole tutta di sesso maschile. Aveva ospiti grandi personalità. Per Albissola Marina, ha anche realizzato un disegno per la realizzazione di un mosaico della celebre Passeggiata degli Artisti. Albissola Marina gli ha intitolato una Piazza.

Ebbe il merito di essere stato il primo artista non bianco a vantare un riconoscimento ufficiale all'interno della storiografia dell'arte occidentale. È considerato, insieme a René Portocarrero, il maggior artista cubano.Lo stile di Lam è la somma delle numerose correnti pittoriche incontrate durante i suoi lunghi viaggi: le sue opere sono caratterizzate da tratti simili a quelli dei graffiti primitivi ma si mescolano anche leggeri influssi cubisti, il tutto mescolato in un'atmosfera surrealista. Il quadro più famoso e rappresentativo di Lam è La giungla (1942).

Philip Martin (1927-2014) →

Phillip Martin è un artista sconosciuto alle masse,pur essendo stato uno dei protagonisti della Pop Art inglese.

Ha lavorato con le più importanti gallerie del mondo e le sue opere, finora sottostimate dal grande mercato, sono patrimonio di pochi e lungimiranti collezionisti. Le sue opere si contraddistinguono per esprimere e conservare la forza di un inno ininterrotto alla vita.

Un artista fuori dagli schemi, hippie e giramondo, che ha vissuto e lavorato in innumerevoli paesi, che amava la vita, come traspare chiaramente dalle sue opere cariche di una forza propulsiva e vitale, di energia pura ed esplosiva, espresse attraverso i colori e la spontaneità del gesto

Arturo Martini (1889-1947) →

Era il terzo dei quattro figli di Antonio, cuoco, e Maria Della Valle, cameriera originaria di Brisighella; i caratteri diametralmente opposti dei genitori, l'uno taciturno e tenace, l'altra passionale e fantasiosa, segnarono profondamente la formazione dell'artista. La famiglia era molto povera e, per non pagare l'affitto, viveva nelle torri medievali di Treviso, ambienti suggestivi che Martini serbò nel proprio universo figurativo. Dopo essersi formato a Treviso e Venezia come orafo e ceramista (collaborò in particolare con la Fornace Guerra Gregorj), ebbe contatti con la cultura europea (studiò per qualche anno a Monaco e fu a Parigi nel 1911), ma restò sempre legato a forme di espressione tradizionali. Nel 1914 fa parte della Secessione Romana ed espone alla Mostra Futurista. Negli stessi anni collabora con L'Eroica, innovativa rivista di xilografia. Negli anni venti, aderendo a Valori plastici, superò il naturalismo ottocentesco riscoprendo e facendo rivivere la solenne umanità della nostra scultura antica. Nonostante le sue indubbie capacità, stentò a essere riconosciuto per il suo valore e dovette sopportare severe difficoltà economiche. Fece parte del gruppo di artisti di Ca' Pesaro. Nel 1925 è invitato ad esporre con una sala alla III Biennale Romana; nel 1926 partecipa per la prima volta alla Biennale di Venezia, dopo i precedenti ripetuti rifiuti. Nello stesso anno espone alla prima mostra di Novecento ed esporrà anche nella seconda edizione del 1929. Nel 1929 viene chiamato alla cattedra di Plastica decorativa all'ISIA di Monza e vi rimane fino all'anno successivo: la sua Leda col cigno, scultura in gesso, è rimasta ad arricchire la raccolta dei Musei Civici monzesi. Nel 1931 riceve il premio per la scultura alla I Quadriennale di Roma; nel 1932 ha una sala personale alla Biennale veneziana. Dal 1937 al 1939 è impegnato in importanti commissioni pubbliche a Milano. Nel 1941 presenta a Milano alla galleria Barbaroux la sua prima mostra di dipinti. Nel 1942 è chiamato ad insegnare all'Accademia di Venezia. Martini è stato un artista ricchissimo, che si è espresso con altrettanto vigore nel legno e nella pietra, nella creta e nel bronzo. In opere come Il bevitore (1926), La pisana (scultura) (1930), La sete (1934) e soprattutto la Donna che nuota sott'acqua (1942) procedette verso una sempre maggiore libertà espressiva, conscio che la statuaria aveva fatto il suo tempo e che la cultura se vuol vivere, deve morire nell'astrazione. Così scrisse in Scultura lingua morta (1945), avvertendo il limite e la crisi della propria arte. Forse avrebbe potuto superare quel limite se fosse stato più libero di approfondire il proprio linguaggio artistico, ma tra le due guerre, divenuto lo scultore ufficiale del regime fascista, era letteralmente travolto dagli impegni: grandi opere celebrative e monumentali per palazzi di Giustizia, chiese ed università. Come ad esempio il grande bronzo all'Università La Sapienza di Roma. Le invidie per il suo successo, e le ingiuste accuse gli resero amari gli anni nell'immediato dopoguerra e la fine che lo colse nel 1947. Ma già nel 1948, gli viene tributato un omaggio postumo alla V Quadriennale di Roma. Durante la sua permanenza nella capitale, per allontanarsi dalla vita caotica preferisce fermarsi ad abitare nel comune di Anticoli Corrado, ove realizza la bellissima e storica fontana intitolata a suo nome posta al centro della Piazza delle Ville. Dai suoi insegnamenti parte la creatività di tanti suoi alunni, tra i quali Maria Lai da Ulassai, che ha fondato tutto il suo percorso sull'idea di ritmo impartita dal maestro, "un'opera d'arte è tale quando restituisce un respiro, un pieno dato dal vuoto che suggerisce". Nel 1967 la grande mostra monografica dedicata allo scultore, allestita su progetto di Carlo Scarpa nel Convento di Santa Maria a Treviso, spronò l'amministrazione ad acquisire il Complesso di Santa Caterina, oggi sede principale dei Musei civici di Treviso. A lui sono dedicati numerose scuole italiane, tra cui la scuola media statale di Santa Maria del Rovere a Treviso e il liceo artistico di Savona.

Gaston Orellana (1933) →

Gaston Orellana è uno dei più significativi artisti spagnoli dell'ultimo dopoguerra. Nato a Valparaiso, in Cile, da antica famiglia spagnola dell'Estremadura, resta profondamente legato all'identità della spagnola terra di origine, anche se scorrendo l'intenso percorso della sua vita e della sua opera balza con evidenza il carattere di un internazionalismo culturale. Nel 1954 Orellana incontra Pablo Neruda con chi mantiene un'intensa amicizia fino alla morte del poeta. Gli studi archeologici all'Universidad de Chile lo portano ad approfondire le componenti primarie e segniche della cultura precolombiana: tracce evocative di questa primarietà si avvertono spesso nella sua opera. Sul finire degli anni cinquanta giunge a Madrid, in un clima in cui si incominciano a sentire, nella Spagna franchista, necessità di nuove aperture internazionali. Fonda nel 1959 il Grupo Hondo, la cosiddetta Nueva Figuración, movimento che avrà particolari riscontri nel generale contesto europeo. Nel 1959 partecipa alla ben nota mostra “The New Images of Man” al MOMA. In questo clima inizia il successo internazionale, che, nel 1965 lo riporterà negli Stati Uniti, dove si stabilirà per diversi anni, inserendosi nell'intenso contesto culturale newyorchese, stabilendo stretti rapporti con la cultura d'avanguardia (con rapporti da Allen Ginsberg ad Arthur Miller), con critici e galleristi, partecipando ad importanti mostre in spazi pubblici e privati. La sua pittura si arricchisce particolarmente in questo contesto assumendo nuove dinamiche spaziali e nuove drammatizzazioni gestuali e materiche. Nel 1970 è invitato alla Biennale di Venezia, nel padiglione spagnolo con una mostra personale. Le opere esposte -fra cui il famoso dipinto “El tren en llamas” sono acquisite dal noto collezionista Joseph Hirshhorn per il Hirshhorn Museum and Sculpture Garden di Washington DC. I soggiorni in Italia sono occasione di numerose mostre.

Nel 1986 Orellana si ristabilisce definitivamente in Europa, e a cura di Germano Beringhelli si fa una grande mostra al Museo Español de Arte Contemporaneo a Madrid. L'importanza di questa mostra consiste nel mostrare “il nuovo Orellana”, essendo cambiato il metodo pittorico dell'artista dagli negli anni precedenti usando tecniche assorbite del lavoro della terracotta imparato ad Albissola e anche portando il vortice dell'espressione tematica. Il rinnovamento dell'espressione estetica portò alla sua mercante, Christian Stein, a dichiarare all'inaugurazione del padiglione spagnolo alla Biennale di Venezia del 1995 che ”Gaston Orellana è l'artista di maggior interesse che la Spagna ha creato dopo Tàpies e Miró”. Nel 1998 la Stein fece nel suo padiglione alla fiera di ARCO, a Madrid, una mostra personale dell'artista. Nel 2005 viene esibita per prima volta l'opera "Crucifixion n1", proprietà dei Musei Vaticani nella Santa Casa di Loreto. Nello stesso anno, l'opera "La cama escarlata" (NY 1967) è inclusa nella grande mostra "Il male" alla Palazzina di Caccia di Stupinigi di Torino, curata da Vittorio Sgarbi, che comprende opere dei più significativi maestri dal Quattrocento al Novecento.

L'opera di Orellana di quest'ultimo periodo mostrano una marcata evoluzione dalle opere degli anni di New York, con colossali assemblaggi e polittici, usando una tecnica di graffito mai prima usata nella pittura, e addirittura aggiungendo dei collage di vari elementi come i metalli e specchi antichi. Mediante i dipinti sagomati a forma di lettere con la giustapposizione di più tele, Orellana sposta la pittura, dove un significato non è mai letterale, non coincide col significante, verso l'arte di oggetti che invece consente di comunicare la cosa, la letteralità della cosa in sé, pur senza abdicare all'uso delle metafore.

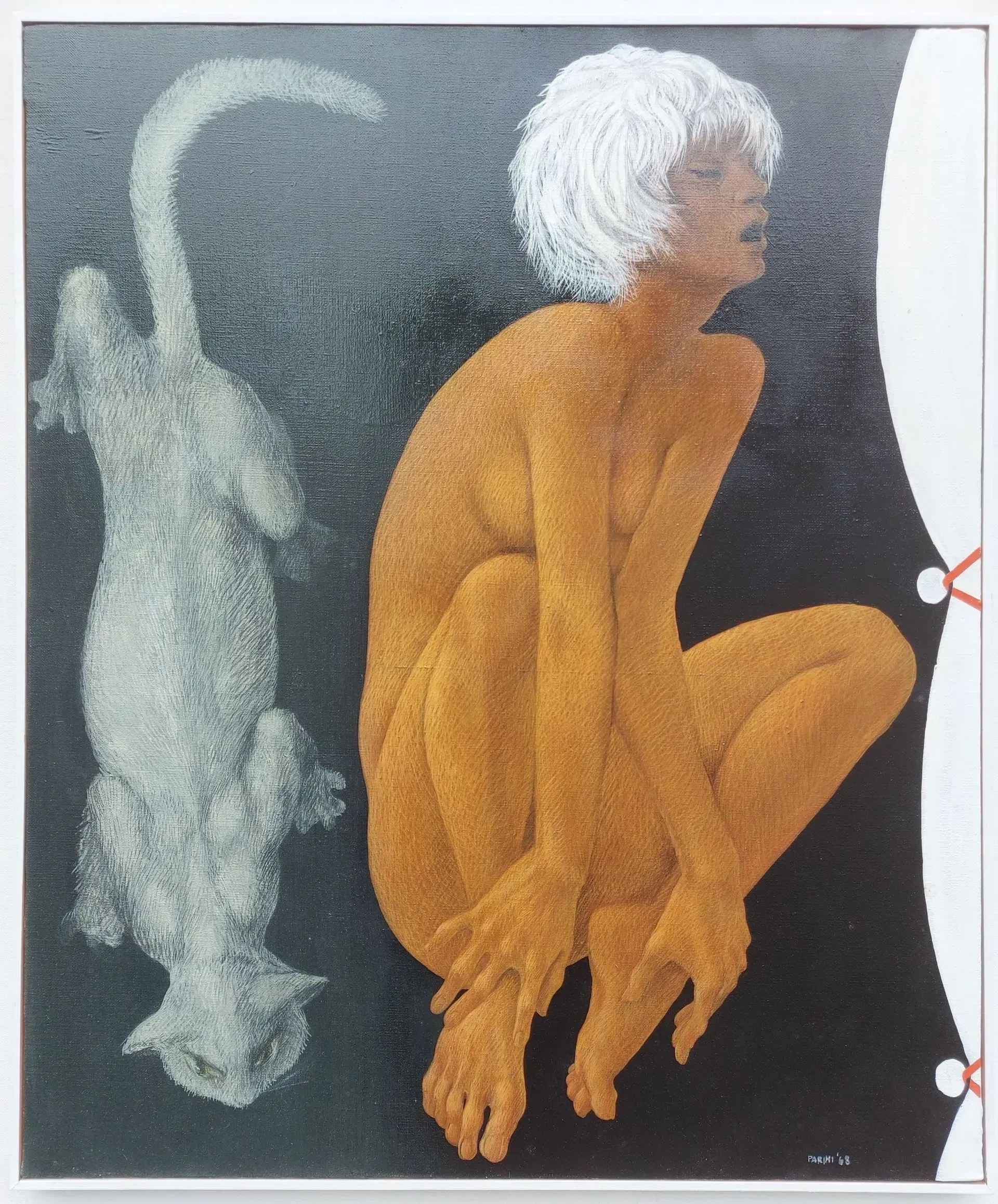

Giampaolo Parini (1945-2015) →

Nato a Cuneo si forma negli studi tra Bologna e Firenze diventando un pittore e scultore; Ad Albissola si avvicinerà al mondo della ceramica. Dalla fine degli anni '60 partecipa a numerose collettive e personali.

Sarà docente di Discipline Pittoriche al Liceo Artistico A. Martini di Savona.

L’artista con un taglio molto in linea del periodo come colori e forme segue comunque un filone figurativo, realizzando, con tecnica raffinata, dipinti e sculture volte soprattutto ai temi sociali e umani.

Predilige è la figura femminile, che affronta per un lungo periodo, dedicandosi anche a numerose opere grafiche.

Realizza nudi classicità, ma sempre in bilico tra verismo oggettivo e dimensione immaginaria.

Eso Peluzzi (1894-1985) →

Suo padre era uno stimatissimo liutaio, mentre sua madre era una fotografa professionista. Studia all'Accademia Albertina di Torino. Nel 1919 si trasferisce alla frazione di Santuario di Savona. Nel 1922 esordisce con una mostra personale alla Società Promotrice di Belle Arti di Torino e nel 1923 partecipa alla VII Esposizione autunnale d'arte di Como. A partire dagli anni '20, soggiorna spesso a Montechiaro d'Acqui (Alessandria), dove trova ispirazione per ritratti di personaggi del luogo e vedute panoramiche, spesso riadattando la realtà alla sua fantasia. Alcuni suoi disegni, tra l'altro, sono stati in tempi recenti presi a modello dagli amministratori di Montechiaro per la creazione di nuovi arredi urbani. Dal 1926 al 1948 partecipa alle Biennali veneziane, alle Quadriennali a Roma, ha partecipato inoltre alle mostre italiane di Baltimora, Berlino, Amburgo, Vienna, Lipsia, Budapest, Parigi. Sue opere figurano alla Galleria d'arte moderna di Genova, Firenze, Torino, Roma, e nei musei di Belgrado e Budapest. Tra il 1936 ed il 1938 lavorò alle pareti della sala consiliare del comune di Savona, dove con il pittore Mario Gambetta dipinse alcuni affreschi raffiguranti la storia della città. Come ricompensa postuma dell'enorme affetto nutrito dall'artista per la città di Savona, ricevette dalle autorità municipali la cittadinanza onoraria nel 1971. Nel 2008 a Savona viene inaugurata una sala espositiva permanente a lui dedicata all'interno dell'Antico Ospizio del Santuario, località nella quale l'artista aveva soggiornato per alcuni anni. La sala oggi fa parte del Museo del Santuario.

Federico Quattrini (1916-1991) →

Nell'immediato dopoguerra, dopo le iniziali esperienze pittoriche milanesi e la prima mostra di dipinti e disegni tenuta a Venezia nel 1939, negli anni del secondo dopo guerra giunge ad Albisola e si avvicina alla materia ceramica, che lo condurrà alla scultura, cuocendo i suoi lavori in argilla nei forni di Pozzo Garitta. Nel 1949 esordisce come ceramista presentando alcuni suoi lavori, pezzi unici. Nel 1952 partecipa al Concorso Nazionale della Ceramica di Messina, nel 1954 alla Mostra dei Maestri Ceramisti alla Galleria San Fedele di Milano e nel 1956 al Concorso Internazionale della Ceramica di Faenza. Mosso da una profonda fede religiosa realizza numerose opere a carattere religioso tra cui la grande Via Crucis destinata alla cappella del Complesso Vescovile di Vigevano nel 1957. Nel 1960 presenta una statua in bronzo al Premio Citta di Forlì e dallo stesso anno è presente a tutte le edizioni del Festival della Ceramica di Albissola dove, nel 1961 è premiato con una medaglia d'oro. Nel 1962 partecipa alla Biennale d'Arte Sacra di Vigevano e alla Mostra Internazionale di Monza. Nel 1963 è invitato dal comune di Albissola Marina a partecipare, insieme ad altri importanti ceramisti, alla realizzazione del Lungomare degli Artisti. Negli stessi anni realizza per la Chiesa Parrocchiale di Albissola Marina, un bassorilievo in monocromia bianca raffigurante la Via Crucis.

Mario Rossello (1927-2000) →

Albissola è stata la patria adottiva per centinaia di artisti. Pochi però sono quelli che hanno i natali in questo lembo di terra stretto tra mare e monti. Mario Rossello è uno di questi.

Decennale fu la collaborazione con la Galleria d'Arte milanese del Naviglio, dal 1962 al 1994. Nelle sale di questo importantissima galleria esponeva permanentemente insieme Lucio Fontana, Capogrossi, Klayn, e tutti i maestri dell'arte italiana e internazionale. La dedizione al lavoro, la serietà e bravura si tramutarono in una decennale collaborazione. Vari furono i soggetti e gli stili, dai primissimi lavori fine anni '40 all'astrattismo degli anni '50, i mitici anni '60 e il boom economico Italiano innescano l'idea della serie dei robot, per poi cominciare dagli anni '70 il tema della natura e degli alberi continuata fino alla sua morte. Temi universali e eterni.

Principali esposizioni:

IX Quadriennale di Roma, 1965

X Quadriennale di Roma, 1972

Sala delle Cariatidi, Palazzo Reale, Milano, 1973

Palazzo Grassi, Venezia 1976

Musée d'Art Moderne, Parigi, 1977

Palazzo dei Diamanti, Ferrara, 1981

Sala personale alla XLII Biennale di Venezia, 1986

XI Quadriennale di Roma, 1986

Museo d'Arte Moderna di San Paolo, Brasile, 1987

Museo della ceramica di Kyushu, Saga, Giappone, 1992

Museo Stadtmuseum, Düsseldorf, Germania, 1996

Museo Guggenheim, Venezia, 1996

Palazzo del Commissario, Savona, 2008

Pinacoteca civica, Savona, 2011

Ravano Dario (1876-1961) →

Nasce a Casale Monferrato da genitori genovesi. Apprende i primi rudimenti della ceramica dal ceramista Giovanni Pardi ad Alassio, presso la "Società Ceramica Arte" e successivamente collabora con la manifattura "Quaglino e Poggi". Dopo il 1902 è direttore artistico della bottega "Piccone" ad Albisola dimostrandosi decoratore di altissimo livello, sia negli stili tradizionali albisolesi che nell'emergente stile Liberty. Nel 1908 presta la sua opera presso la fabbrica di ceramiche artistiche "Poggi" dedicandosi ai classici decori dello stile "antico Savona" dei quali è, con Romeo Bevilacqua, tra i migliori interpreti. Ritornato dalla Grande Guerra diviene, grazie all'apporto finanziario dell'avvocato Albarello, comproprietario e direttore artistico della manifattura "M.A.S." (Maioliche Artistiche Savonesi) di Albisola Capo. Nel 1922, dopo la dismissione della "M.A.S." viene assunto, insieme ad Ivos Pacetti e al Roggiapani, alla neonata "La Casa dell'Arte". Intorno al 1925 collabora con la manifattura albisolese "Landa" di proprietà di Ernesto Baccino e diretta da Romeo Bevilacqua. Dal 1925 al 1931 apre una fornace a proprio nome, con sede anche a Varazze, nella quale forma le maestranze della "C.A.S." di Bartolomeo Rossi. Alla fine degli anni Trenta lo troviamo ad operare nelle fornaci della manifattura per la produzione di ceramiche artistiche albisolese "M.G.A." di proprietà di Giuseppe Mazzotti.

Antonio Sabatelli (1922-2001) →

Antonio Sabatelli (era uso firmare le sue opere «Saba-telli»), pittore, scultore e ceramista, considerato una più brillanti esponenti del panorama artistico nazionale degli anni cinquanta-sessanta. Nipote di ceramisti sin da bambino si cimenta con l´argilla e a 14 anni va da Tullio Mazzotti e da Bianco per affinare le conoscenze. Dopo questa prima formazione nella sua città natale, nel 1938 scappa di casa e si trasferisce a Torino, dove conosce Persico, Levi e diviene allievo di Luigi Spazzapan, l´artista che più di tutti ritiene interessante siccome non fa mostre, non vende quadri e rifugge da tutti gli «ismi» del suo tempo. Nel '40 si sposta a Milano, dove diviene amico dello scultore Broggini e nel frattempo, consegue la licenza liceale, si iscrive dapprima alla facoltà di medicina e, successivamente, a quella di architettura. Durante la seconda guerra mondiale vi prende parte nella Regia Marina. Dopo l'8 settembre mentre è di ritorno su di una nave scappa, tuffandosi in mare all'altezza della toscana, si nasconde da una conoscente per circa un anno e infine torna nel 45 ad Albissola. Con pochi stimoli attorno decide di approdare a Parigi. Qui frequenta artisti e letterati: Camus, Caffi, Salvemini e Sartre, insegna ceramica nei corsi organizzati dall'Istituto Italiano di Cultura. Non manca però di tenere collaborazioni con l'Unesco e la cineteca di Parigi, fa anche il fotografo per la rivista Vogue. Grande viaggiatore, si reca in Olanda, Svizzera, Inghilterra e Germania. Ritornato nuovamente ad Albissola Marina, nei primi anni sessanta, stabilisce una collaborazione con le manifatture di Bianco d'Albisola e l'"Isola Ceramiche" di Tonino Tortarolo e Federico Anselmo. Lavoro solo per un anno anche presso la San Giorgio ceramiche a causa di un diverbio con Giovanni Poggi sull'abilità artistica o meno di Agenore Fabbri. Erano anni d´oro per le neo avanguardie come veicolo espressivo: ad Albisola era arrivato Lucio Fontana, che dimorava vicino a Pozzo Garitta. Nel 1957 si inaugura la prima mostra collettiva che riunisce soltanto Fontana, Sassu, Fabbri, Reggiani e Siri. Per la prima volta appare il logo realizzato ed offerto al circolo degli artisti da Antonio Sabatelli. Dopo di allora sono numerose le iniziative e le mostre che Sabatelli realizza spesso con problemi e contrasti verso gli organizzatori, come successe a Genova nella Galleria d'arte di Rotta. Indimenticabile per Albissola rimane la rassegna degli aquiloni dipinti dagli stessi artisti. Famoso ritrovo degli artisti erano i tavolini di Checchin, ove si incontravano artistiti come Aligi Sassu, Agenore Fabbri, Asger Jorn, Karel Appel, Roberto Crippa. Antonio Sabatelli difficilmente si aggregava a questi colleghi: pur facendo parte a pieno titolo di quel movimento, si manteneva in disparte. Questo all'insegna del suo temperamento anarchico e ribelle. Nel 1963 rientra tra i venti artisti-ceramisti che contribuiscono alla realizzazione del Lungomare degli Artisti di Albissola Marina, ove è suo uno dei pannelli policromi. Nel medesimo anno concorre alla quinta edizione del Festival Albisolese. Negli anni successivi crea originali maioliche preso i forni della manifatture albisolesi. Ancora nel 1969 costituisce, grazie al supporto tecnico di Tonino Tortarolo e l'azione commerciale di Angelo Germano, la "fornogalleria" (laboratorio, fornace e galleria d'arte) "La Ruota” di Albissola Mare, avviando una produzione di prodotti monotipi d'artista e complementi architettonici ed allestisce uno spazio riservato alle mostre, in cui vengono collocate opere di importanti ceramisti italiani e stranieri.

La bottega-galleria rimane attiva solo per alcuni anni, dopodiché Saba Telli, spirito inquieto ed iroso, intorno alla metà degli anni ottanta lascia la ceramica e si ritira dall'attività artistica. Degni di nota sono i gioielli e gli accendini decorati nel suo stile con pregiati smalti.

In questi anni ho approfondito lo studio su questo artista e realizzando tre differenti mostre:

-Dicembre 2016, mostra monografica, Antonio Sabatelli, catalogo in galleria.

-Dicembre 2017, mostra collettiva, COLORE SEGNO MATERIA, catalogo in galleria.

-Dicembre 2019, mostra monografica, xiatte Saba Telli, catalogo in galleria.

Eliseo Salino (1919-1999) →

Dopo gli studi a Faenza nel 1934 inizia l'attività di ceramista, presso la manifattura albisolese "M.G.A." di Giuseppe Mazzotti. Successivamente frequenta i corsi di ceramica dell'Istituto Inter Universitario di Faenza dove ottiene una borsa di studio per l'Accademia di Brera. Produce opere in stile futurista, spesso plasmate a mano, caricaturali e ricche di senso dell'umorismo, in terracotta maiolicata e dipinta a mano. Negli ultimi anni Trenta entra in contatto con Salvatore Fancello e Francesco Messina, che lavorano presso la "M.G.A.". Nel 1941 è premiato alla IV Triennale di Milano. La sua attività viene interrotta dagli eventi bellici e nel dopoguerra, nel 1947, rientra ad Albisola. Nel 1958 diventa comproprietario, insieme a Mario Pastorino e Giovanni Poggi, della manifattura ceramica "San Giorgio". Ha partecipato alle maggiori mostre nazionali e internazionali; è stato premiato a Monza, Pesaro, Faenza, Roma, Firenze e Milano. Le sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private in Italia, al museo di Silkeborg in Danimarca, al Museo Bertier d'Arte moderna di New York. Dedica quasi tutta l'attività alla ceramica. Nei suoi vasi, nei piatti, nei pannelli tratta con somma abilità scene popolaresche con streghe e gatti, giostre di paladini a cavallo, scene mitologiche e nudi. E' stato uno dei protagonisti di primo piano del rinnovamento del linguaggio della ceramica di Albisola. Animatore con Tullio Mazzotti di quel gruppo di artisti che spazia da Fontana a Sassu, da Fabbri a Jorn, da Lam a Scanavino. Ad Arenzano c'è esposto il il celeberrimo presepe che Eliseo Salino ha modellato in ceramica policroma. L'idea del presepe era venuta a due frati che avevano visto ad Albissola, alcune figurine presepiali di Eliseo.

Saverio Terruso (1939-2003) →

Frequenta la Scuola d'Arte di Palermo e si trasferisce a Milano, seguendo i corsi di pittura all'Accademia di Belle Arti di Brera, dove consegue il diploma. Nel 1963, con una serie di mostre personali e collettive in tutta Italia, inizia la sua crescita artistica, che lo vede lavorare con artisti quali Guttuso, Sassu, Fiume. Ha insegnato pittura all'Accademia di Belle Arti di Palermo ed all'Accademia di Carrara. Dal 1979 diventa titolare di cattedra di pittura all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. A Partire dal 1985 allestisce una serie di mostre nelle principali città brasiliane, Rio de Janeiro, Brasilia, San Paolo, Porto Alegre con grande successo. Nello stesso periodo la pittura di Terruso viene apprezzata anche negli Stati Uniti, dove espone nel 1991 a New York ed in Florida, nel 1992 a Santa Monica in California. Una grande mostra itinerante viene organizzata nel 1994, in varie città del Messico. Nel 2000 viene inaugurata un'importante mostra alla Trigram Gallery di Hong Kong, unico artista occidentale, venendo invitato anche a tenere una conferenza.

Ernesto Treccani (1920-2009) →

Fondatore e direttore, a 18 anni, della rivista “Corrente”, soppressa nel giugno 1940 allo scoppio della guerra, ha esposto le sue prime opere alla Bottega di Corrente con gli amici Birolli, Fontana, Cherchi, Guttuso, Migneco, Sassu e, successivamente, con Cassinari e Morlotti alla Galleria della Spiga e Corrente. La prima mostra personale, allestita alla galleria Il Milione di Milano, risale al 1949. Dopo la Resistenza, cui ha partecipato attivamente, è stato animatore del gruppo di “Pittura” e redattore delle riviste “il 45” e “Realismo”, diretta da Raffaele De Grada. Negli anni ’50, oltre a esporre più volte alla Biennale di Venezia, ha partecipato alla mostra dei realisti alla Leicester Gallery di Londra ed esposto a New York. In questo periodo i temi della sua pittura sono caratterizzati dall’incontro con la realtà contadina calabrese, conosciuta direttamente nei lunghi soggiorni a Melissa, iniziati all’epoca delle prime occupazioni delle terre nel Mezzogiorno, e dal paesaggio urbano industriale di Milano e Parigi, luoghi su cui ritornerà a più riprese nel corso degli anni. Dagli anni ’60 in poi il fiorire delle opere e la moltiplicazione delle iniziative testimoniano l’impegno ininterrotto, umano e artistico, di Treccani, caratterizzato da un’instancabile azione di diffusione della cultura e del dibattito artistico, da un’adesione concreta alle situazioni della vita e da un profondo amore per uomini e cose. Nel ’78 ha dato vita alla Fondazione Corrente, centro di iniziative culturali, mostre, dibattiti nei diversi campi della cultura e dell’arte, oltre che centro di raccolta e studio dei documenti relativi al periodo compreso tra la nascita del movimento e gli anni del Realismo. Nel 1989 il Comune di Milano ha dedicato all’artista un’ampia antologica a Palazzo Reale. Del 2004 è il ciclo delle grandi vetrate Energia, luci e colori esposte in tutta europa. Nel 2008, di nuovo a Palazzo Reale, Treccani ha partecipato alla mostra Corrente, le parole della vita. Opere 1930-1945 con una sala dedicata ai suoi dipinti del periodo.

Ben Vautier (1935-2024) →

Dopo aver viaggiato in Turchia, Egitto e Grecia, si stabilisce nel 1949 a Nizza, dove apre un negozio di dischi d'occasione. Nel frattempo inizia la sua ricerca artistica da autodidatta: lo appassiona tutto ciò che nell'arte rappresenta la novità, lo choc rispetto a quanto già esiste, riconoscendo questa attitudine nell'opera di Marcel Duchamp, un artista che Ben considera un maestro difficilmente superabile. Tenendo conto della sua lezione, definisce, verso la fine degli anni cinquanta i criteri che rendono valida un'opera d'arte: la novità e l'esaltazione-affermazione dell'ego, che lo spingono ad effettuare delle "appropriazioni" firmando tutto ciò su cui non è stata ancora riconosciuta una paternità artistica.

Nel 1962 raggiunge Spoerri a Londra, dove vive per 15 giorni nella vetrina della Gallery One, e incontra George Maciunas che gli parla di Fluxus e lo invita a entrare nel gruppo. Ben diventa un ardente propagandista delle idee di questo movimento: azioni di strada, creazione del teatro totale, accettazione dell'identità tra arte e vita.

Nel corso degli anni settanta, un periodo che segna la sua partecipazione a importanti esposizioni (Documenta a Kassel, Guggenheim di New York) e in cui collabora con numerosi pittori in mostre, Ben apre a Nizza alcune gallerie, prima di fondare, nel 1978, La Différence, che è anche il nome della sua rivista, in cui si afferma difensore delle minoranze etniche. Prosegue negli anni successivi l'obiettivo di un'arte totale innovativa: "Mi piacerebbe che si dicesse un giorno che sono comunque qualcuno… e che ero necessario in un certo momento per produrre una nuova situazione…" (Ben 1987). Il pittore svizzero Benjamin Vautier (1829-1898) era il suo bisnonno.

Serge Vandercam (1924-2005) →

Serge Vandercam nacque a Copenaghen. Pittore, scultore, ceramista, designer e fotografo appartenente al movimento surrealista. Nel 1949 si unì al gruppo artistico Co.Br.A fondato da Asger Jorn con cui strinse un'amicizia che durò per tutta la vita. Fu alla continua ricerca di nuovi stimoli, la sua inquietudine sperimentale e multidisciplinare lo portò a esplorare universi artistici differenti. In pittura subì il fascino dell’arte primitiva e dei colori squillanti. Si interessò molto anche di poesia e alla fotografia. Negli anni '50 su invito di Sergio Dangelo arrivò ad Albissola Marina dove cominciò a lavorare con la ceramica, materiale che usò costantemente nella realizzazione di opere.

Alberto Zilocchi (1931-1991) →

Ha frequentato l’Avanguardia artistica di Milano a partire dalla metà degli anni “50. Ha esposto con Lucio Fontana, Enrico Castellani, Agostino Bonalumi e soprattutto Piero Manzoni dal 1960 .

Con Piero Manzoni ha firmato il Manifesto del Bar Jamaica nel 1957 insieme con altri frequentatori di quel famoso punto d’incontro artistico-culturale milanese, tra i quali Guido Biasi, Angelo Verga, Ettore Sordini, ed ha partecipato alla seconda mostra alla Galleria Azimut di Milano, dal 22 dicembre 1959 al 3 gennaio 1960, insieme con lo stesso Manzoni e con Anceschi, Boriani, Castellani, Colombo, Dadamaino, De Vecchi, Mari e Massironi. Avvicinatosi verso la fine degli anni ‘60 anche alle Avanguardie del Gruppo Zero di Dusseldorf, Alberto Zilocchi in quegli anni inizia a realizzare i Rilievi. Grazie anche alle sue frequenti esposizioni in tutta Europa, l’evoluzione artistica di Alberto Zilocchi lo porta dalla metà degli anni “70 ad abbracciare il Movimento Nord Europeo dell’Arte Concettuale Costruttivista Concreta, divenendo membro attivo del Centro Internazionale di Studi d’Arte Costruttiva ed inizia a realizzare anche le Linee. L’attività artistica di Alberto Zilocchi con estensione in vari campi, come quello della scenografia per il Teatro Donizetti di Bergamo nei primi anni “60, lo ha visto protagonista in oltre 100 mostre personali e collettive in Italia e in gran parte nel Nord Europa tra il 1957 e il 1990. Dopo la sua scomparsa nel 1991, per la prima volta la Galleria SPAZIO TESTONI di Bologna ha presentato sue opere nella sezione Solo Show in Arte Fiera Bologna 2016 e dal 29 Aprile al 02 Luglio 2016 nelle sale della galleria saranno esposti i suoi lavori accompagnati da materiali storici ed immagini fotografiche sulla sua vita artistica.